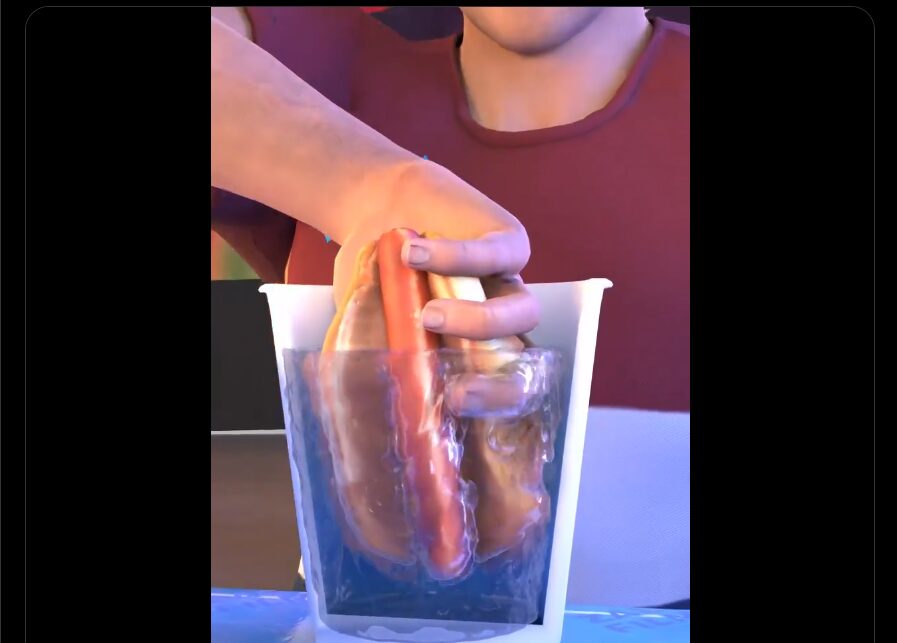

時々SNSでホットドッグなどを大量に食べる世界の大食い大会の映像を見かけることがありますが、その時にホットドッグを水に濡らして食べる映像を見たことがありませんか?

それを見て我々一般人は「まずそう」という感想が最初に出てくると思いますが、同時になぜ大食い選手はこのようにホットドッグなどを水に濡らして食べるのか?と疑問を持つと思います。

この行為はガックリフレックスという行為と言われれており、大食いファイターが使うテクニックの一つと言われているようです。

ホットドッグを水に濡らすとどのような効果があるのか?それって食べやすいの?という疑問について調べてみました。

そこでこの記事ではガックリフレックスという大食いファイターがホットドッグを水に濡らして食べる行為にどのような理由があるのかという理由をこの記事で記載していきますので参考になればと思います。

ガックリフレックスとは?

SNSや動画で目にする「ガックリフレックス」という言葉。結論から言うと、これはgag reflex(ギャグ/ギャッグ・リフレックス)=嘔吐反射の 誤記・言い間違いから誕生した可能性が高いと言われているようです。

以下に記載するのは、嘔吐反射の仕組み、大食いで語られるテクニックとの関係、そして安全性についてやさしく解説します。自己流の“反射鈍化”は危険を伴うため、具体的な練習手順は扱いません。理解を深めるための基礎知識としてお読みください。

以下nottaによる動画の文字起こし↓

英文:The bun in water to soften it, which makes it quicker to eat in a hot dog eating contest. And instead of taking big bites, they take fast controlled breaths to keep their airways clear. Competitive eaters train their gag reflex over time, allowing them to handle large amounts of food without choking. They use rapid swallowing and careful timing to ensure they don’t block their airways while eating fast. They drink.

日本語訳:ホットドッグの早食いでは、パンを水に浸して柔らかくし、そのほうが素早く食べられるようにする。彼らは大きくかぶりつく代わりに、気道をクリアに保つため素早く制御された呼吸を行う。競技的な大食い選手は時間をかけて嘔吐反射(gag reflex)を鍛え、むせることなく大量の食べ物に対処できるようになる。さらに、迅速な嚥下と慎重なタイミングを用いて、速く食べていても気道をふさがないように工夫する。合間には水分も摂る。

ガックリフレックスとは?「嘔吐反射(gag reflex)」の俗称・誤記

まず最初に「ガックリフレックス」という正式な医学用語は存在しません。

多くの場合、gag reflexgag reflex(嘔吐反射/咽頭反射)と言われていますので、以降、本記事では嘔吐反射に用語を統一して説明します。

嘔吐反射(gag reflex)の基礎知識

どんな反射?何のためにある?

嘔吐反射は、食べ物や異物が気道へ入り込むのを防ぐための防御反射です。舌の奥や口蓋垂(いわゆる“のどちんこ”)、咽頭の後壁などが刺激されると、むせたりえずいたりして異物を押し戻そうとする反応が起こります。この反射の強さは人によって差が大きく、緊張や体調、口腔内の乾燥など環境要因によっても左右されます。

どの神経が関わるの?(超要約)

刺激は主に舌咽神経(第IX脳神経)と迷走神経(第X脳神経)を通って脳幹(延髄)に伝わり、そこで処理された信号が再び迷走神経や舌咽神経などを介して咽頭・口蓋の筋群に送られます。その結果、口蓋が持ち上がり、咽頭筋が収縮して気道を守る一連の動き(えずきや咳反射を含む)が協調的に生じ、異物の侵入を防ぎます。

- 受容部位:口蓋垂・咽頭周辺

- 神経経路:舌咽神経・迷走神経 → 脳幹(延髄) → 咽頭・口蓋の筋群が収縮

- 結果:えずき・咳・涙目など、気道を守る反応が引き起こされます。

大食いと嘔吐反射:なぜ“むせにくく”見えるのか

よく語られる「テクニック」の正体(仕組みレベルの説明)

- パンを水に浸して軟化:

- パンを水に浸して柔らかくし、嚥下(のみ込み)を容易にする。

- 素早く制御された呼吸:

- 素早く制御された呼吸で気道をクリアに保つ(鼻呼吸リズムの維持など)。

- 嚥下のタイミング最適化:

- 迅速な嚥下と間合いで、食塊が気道をふさがないように流す。

限界とリスク

- 窒息・誤嚥・食道損傷などの重大リスクは常に存在します。

- 競技者が“慣れているように見える”のは、経験・運動学習・呼吸管理の複合効果であって、安全の保証ではありません。

医療現場での「嘔吐反射コントロール」

実はこの嘔吐反射は、医療現場でも「使われる/配慮される」生理反応なのだそうです。

歯科(型取り・X線撮影・処置)、消化器内視鏡、耳鼻咽喉科の処置、麻酔科の気道管理などの分野で、反射を過度に起こさず適切にコントロールする考え方が用いらると言われています。

歯科で行われる代表例(安全な枠組み)

以下では、行動療法的アプローチや姿勢・呼吸の工夫、必要に応じた表面麻酔・鎮静など、専門家の管理下で行う代表的な方法を概説します。

- 行動療法的アプローチ(リラクゼーション、注意転換、系統的脱感作)

- 姿勢・呼吸(鼻呼吸)・局所麻酔・鎮静など、専門家管理下での手段

- 自己流の無謀な“鈍化訓練”はNGである旨を明確化

自己流トレーニングは危険です(やってはいけないこと)

- 無理な丸飲み/喉を異物で刺激する/呼吸を止める等は厳禁

- 「むせを我慢=成功」ではなく、むせは身体の防御反応

- 医療上の必要がある場合は医療機関に相談を明記

気になった点のまとめ

- Q. “ガックリフレックス”という正式用語はある?

A. ありませんでした。多くはgag reflexの誤表記です。読みはギャグリフレックスに近い発音だそうです。 - Q. 嘔吐反射を“完全に無くす”ことはできる?

A. 個人差が大きく、完全消失は推奨も保証もされません。医療的配慮で一時的に緩和する場合はあるとのことです。 - Q. 大食いのテクニックは一般の食事にも有効?

A. 推奨されません。通常の食事は安全第一で、速食・丸飲みはリスク増です。

まとめ

「ガックリフレックス」と呼ばれる現象は、実際には嘔吐反射(gag reflex)の誤称です。嘔吐反射は気道を守るための防御反応であり、強さや起こりやすさには個人差があるうえ、体調や緊張などの影響も受けます。大食いの現場で語られる“むせ対策”は、食べ物の物性調整や呼吸のコントロール、嚥下のタイミング最適化といった要素の組み合わせによって成り立っているように見えますが、いずれも危険を伴うため安易な模倣は厳禁です。もし嘔吐反射への配慮が医療的に必要な場合は、自己流ではなく専門家の管理下で適切な方法を選ぶことが大切です。

コメント