世界に存在する「理解不能な抗議活動」とは

近年、X(旧Twitter)では「活動家 デモ」や「過激 抗議」などのキーワードが頻繁にトレンド入りし、世界中の“理解不能”な抗議活動がたびたび話題になっています。

半裸で訴える者、道路を封鎖する者、そして王の肖像画に汚すなどの手を加える者──その行動は、私たちの日常からはかけ離れたものに見えるかもしれません。

これらの行動に対して、公共の秩序を乱したり人々の生活に直接影響を与えるような行為には、SNS上でも批判の声が絶えません。

本記事では、X(旧Twitter)でも注目を集めた実際の抗議活動を5つ取り上げながら、「なぜここまでやるのか?」「もし自分だったらできるのか?」という問いを通じて、活動家の行動とその是非を多角的に考えてほしいと思います。

なぜ人は“体を張る抗議活動”に走るのか?

なぜ人は限りある自分の人生を消費してまで体を張って抗議活動をするのでしょうか?その理由として語られている情報を以下にまとめました。

自分の信念や倫理観を「行動で証明」したいという欲求

多くの活動家は、自分が信じる価値観や倫理観に基づいて行動しています。彼らにとってその主張は「ただの意見」ではなく、「守られるべき真理」や「他者を救うための義務」であり、それを他人に伝えるためには自らの行動で示すことが最も誠実だと感じているのです。

たとえば動物愛護の観点で言えば、「命は等しく尊重されるべきだ」という理念を掲げている人にとって、動物を搾取するあらゆる行為は“倫理的に許されない”という信念を持っているのです。

このような強い信念を持つ人々は、社会の無関心に対して怒りや悲しみを覚え、自分の身体や生活を使ってでも訴えようとします。

つまり、彼らにとって抗議とは「信念の延長線上にある、当然の実践」なのです。

通常の言論や署名活動では届かない“注目”を得る手段

現代は、膨大な情報が日々流れ続ける時代です。どんなに正論や重要な主張でも、SNSやメディアで話題にならなければ人々の耳に届くことすらありません。こうした環境の中で“注目を集めるための手段”として選ばれるのが、奇抜で過激なパフォーマンスです。

たとえば、半裸で街頭に立つ、スーパーの中で座り込む、道路を封鎖するなど、目を引く行為はニュースやSNSで拡散されやすく、それによってメッセージが可視化される機会も増えます。

このような抗議活動は、ある意味で「ショッキングであるほど強い影響力を持つ」という現代の情報社会の性質を逆手に取った方法ともいえます。

このように抗議内容が過激であればあるほど、良くも悪くもSNSで拡散され多くの人の目に入るようになります。

ただし、その代償として世間の理解や共感を得ることが難しくなり“過激派”というレッテルを貼られてしまうリスクもあります。

一部では“過激な活動”そのものが目的化しているケースも

本来は理念や問題提起のために行われていた抗議活動が、次第に「過激であること」自体が目的化してしまうケースもあります。これは、行動がエスカレートするうちに、最初の目的意識が薄れ、「注目されること」「物議を醸すこと」が先行してしまう現象です。

特にSNSでバズることが“成功体験”として強化されていくと、活動内容よりも「どれだけインパクトがあるか」「どれだけ拡散されるか」といった指標に重きが置かれるようになります。その結果、主張の核心が伝わらなくなったり、逆に反発を招いたりする矛盾が生まれます。

もちろん全ての活動家がそうではありませんが、行動が過激化する背景には、メッセージの純粋さと社会的なパフォーマンス性が複雑に絡み合っている現実があるのです。

世界を驚かせたユニークな抗議活動【5選】

ここからは、実際に世界各地で行われ、世間の注目や論争を巻き起こした“異色”の抗議活動を5つ紹介していきます。

理解できるかどうかは別として、一度は「なぜここまでやるのか?」と立ち止まって考える価値があるはずです。

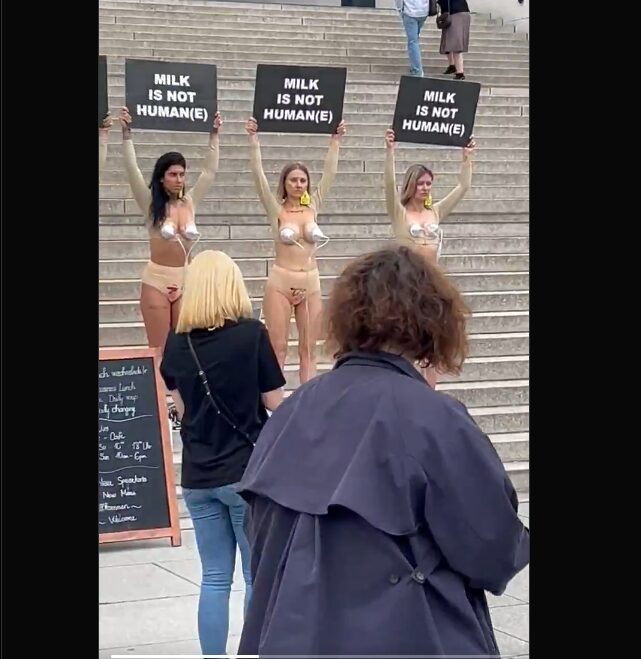

1. ミルクは人間じゃない?半裸で訴えるアンチ・ミルク活動家たち

Anti-milk activists spotted in Berlin with banners reading “Milk is not human(e)”.

日本語訳:ベルリンで「ミルクは人間のものではない」と書かれた横断幕を掲げる反ミルク活動家らが目撃された。

ロンドンなどの都市部で行われたこの抗議活動では、女性活動家たちが上半身に乳房を模したシリコン製の装飾を装着し、「MILK IS NOT HUMAN(E)(ミルクは人間ではない/人道的ではない)」と書かれたプラカードを掲げて街頭に立ちました。

この抗議は、動物性食品の消費に反対するヴィーガン運動の一環であり、「human(人間)」と「humane(人道的)」のゴロ遊びで、人間以外の動物から搾取されるミルクを“非人道的”だと訴えるメッセージ性が込められています。

一見するとパフォーマンスに見えがちなこの行動も、活動家たちにとっては「乳製品の消費=動物の搾取」という強いメッセージを社会に可視化するための“表現”なのです。

2. 冷凍食品コーナーに座り込み、客にカートで轢かれる活動家たち

WATCH: These ‘animal rights’ activists decide to block a grocery store aisle and this man tries to push through them with his cart. What would you do if you saw this at your supermarket?

https://x.com/AmericaPapaBear/status/1886504938316218694

日本語訳: これらの「動物の権利」活動家たちは食料品店の通路を封鎖することを決定し、この男性はカートで彼らを押し通そうとしています。 スーパーでこれを見たらどうしますか?

スーパーマーケットの冷凍食品売り場の前に、数人の動物愛護活動家たちが座り込むという抗議行動が話題になりました。目的は「動物性食品の購入を止めてほしい」という直接的な訴えです。

しかし、買い物に来ていた一般客にとってはただの「邪魔者」。ある中年男性が、彼らの前に無理やりカートを押し入れ、座り込んでいた活動家の脚にカートがぶつかるという衝突が発生しました。

この一件はSNSでも拡散され、「活動家が悪いのか?」「客の行動は正当か?」と議論を呼びましたが、もちろん殆どの意見は活動家に対しての非難の声で埋め尽くされています。

公共の場で行う抗議活動が、いかに周囲の反感や緊張を生むかを象徴する出来事です。

3. アヒルの処理ラインに首を固定し“命を訴える”デモ

アメリカの動物保護団体「Direct Action Everywhere(DxE)」のメンバーが、アヒルの屠殺ラインに自らの首を固定するという前代未聞の抗議を行いました。

工場のベルトコンベアに繋がれた金属製のフレームに自分の首をガチで括りつけるという命がけの行動で、抗議者の1人は途中で「本当に死ぬかと思った」と泣きながら訴える場面も映像に残されています。

この抗議は「動物たちも同じように恐怖を感じている」と伝えたい意図がありましたが、その極端な方法ゆえに視聴者の仕事の邪魔でしかないという声であふれています。

信念と狂気の境界が問われる象徴的なケースです。

4. 道路封鎖をする環境活動家に車で押し出す市民の怒り

環境団体による道路封鎖デモは近年ヨーロッパで頻発していますが、イタリアで起きたある出来事が話題になりました。妊娠中の妻のもとへ急ぐ男性が、道路を封鎖していた活動家たちに対して「どいてくれ」と叫ぶも聞き入れられず、最終的に車でゆっくりと押しのけて突破しました。

男性は「妻が今にも出産する」という緊急性の高い状況にあり、ネット上では「彼の行動は正当だ」とする声が多数を占めました。一方で、活動家側の「環境のために立ち上がった」という正義感にも一定の理解を示す声もありました。

公共の秩序と個人の自由、そして“抗議”という権利のバランスの難しさが浮き彫りになった瞬間です。

5. チャールズ国王の肖像画に“ウォレスとグルミット”を貼り抗議

King Charles first official portrait is vandalised by animal rights activists: Two Animal Rising protesters cover monarch’s face with Wallace and Gromit image and stick on speech bubble message about ‘cruelty on RSPCA farms’ https://trib.al/I6fsfUo

https://x.com/MailOnline/status/1800537199110156422

日本語訳:チャールズ国王の最初の公式肖像画が動物愛護活動家によって破壊される:アニマル・ライジングの抗議活動家2人が国王の顔をウォレスとグルミットの画像で覆い、「RSPCA農場の残酷さ」に関する吹き出しメッセージを貼り付ける

2024年6月、イギリスで公開されたチャールズ国王の初の公式肖像画が、動物愛護団体「Animal Rising」の活動家によって“改変”されるという抗議事件が発生しました。抗議者は、肖像画の顔の部分にイギリスの人気アニメキャラクター「ウォレス」の顔を貼り付け、隣には「Cheese, Gromit. Look at all this cruelty on RSPCA farms!(チーズだよ、グルミット。RSPCA農場でのこの残酷さを見てごらん!)」という吹き出しメッセージを添えました。

このパフォーマンスの目的は、イギリスの動物保護団体「RSPCA」が認証している農場での動物虐待の実態を批判することにあります。肖像画という格式高い象徴物に対する“ユーモアと風刺”を交えた抗議は、国内外で大きな反響を呼び、「芸術への冒涜か」「風刺として秀逸か」と評価が分かれました。

この行動は、単にメッセージを伝えるのではなく、人々の感情や国民的キャラクターを巧みに利用することで、抗議に“拡散性”と“親しみやすさ”を加える新たなスタイルともいえるでしょう。

ですがチャールズ国王は直接的に虐待行為を行っているわけではありませんが、その象徴的な立場ゆえに抗議の的になったという構図です。

あなたは“人生を懸けて抗議”できますか?

近年、抗議活動が過激化するにつれ、それに対する批判も強まっています。活動家たちの訴えたいテーマがどれだけ正当であっても、なぜここまで社会から反発を受けるのでしょうか。

その大きな理由は、抗議の手法が人々の生活を明確に妨害しているからです。

たとえば、通勤時間帯に道路を封鎖すれば、多くの人が仕事に間に合わなくなります。あるいは、その道を使って病院に向かっていた急病人や、出産間近の妊婦がいたとしたらどうでしょうか。抗議活動が、そうした命や生活の切迫した事情を“完全に無視”して行われていると感じたとき、人々は共感よりも怒りを覚えるのです。

実際、こうした抗議に巻き込まれた市民が激高し、活動家に暴力を振るったり、最悪の場合は銃で撃つという事件すら起きています。主張の中身よりも、そのやり方が“暴力に近い”と見なされることすらあるのです。

もちろん、何かを訴える自由は誰にもあります。ですが、その自由を行使するために、他人の自由や権利を踏みにじってしまえば、どれほど正しい主張であっても、共感や協力は得られません。

むしろ、活動家自身が“わがままな存在”として社会から拒絶され、その声は届かなくなってしまうでしょう。

「どんな犠牲を払ってでも伝えたいことがある」。

その覚悟が本物であるほどに、手法は慎重でなければなりません。活動の正当性と社会への配慮、その両立こそが、真に伝わるメッセージへの第一歩なのです。

【まとめ】

世界には、私たちの常識を超えるような方法で声を上げる“活動家”たちが存在します。彼らの抗議行動は時に裸になり、道路を封鎖し、王の肖像画にまで手を加えるなど、驚くべきものばかりです。それは単なる奇抜さではなく、彼らなりの“本気の表現”であり、覚悟の現れでもあります。

しかし同時に、そうした行動が社会から批判を浴びる理由もまた明確です。周囲の人々の生活を妨げる手法は、共感ではなく反発を呼び、訴えたいメッセージそのものが見えなくなってしまう危険性すらあります。

抗議とは、正しさを叫ぶ行為であると同時に“伝え方”が命です。相手に伝わらなければ、その声はただの騒音となり、社会の中で孤立してしまいます。

今回紹介した活動家たちの姿を見て、「もし自分だったらここまでできるか?」と考えた方もいるかもしれません。そして同時に、「もし自分がその抗議に巻き込まれたら?」と想像した方もいるでしょう。

どちらの視点も大切です。

大きな信念を持つことも、それを社会の中でどう伝えるかも、すべてが“行動の責任”として問われる時代だからこそ──私たち自身もまた、発信と受信の在り方を見つめ直す必要があるのかもしれません。

コメント